Als wir beim GreenTec-Artikel auf ScienceSkeptical verlinkt haben bzw. zuvor auf Novo Argumente, brach in den Kommentaren sofort eine Offtopic-Klimawandel-Diskussion los. Um diesem Thema im Blog auch etwas On-Topic-Raum zu geben und alle Klarheiten zu beseitigen, hier eine kurze Stellungnahme dazu.

Unser Standpunkt deckt sich natürlich mit dem wissenschaftlichen Konsens, der befindet, dass (wie es das IPCC formuliert) sehr wahrscheinlich eine globale Erwärmung überwiegend anthropogener Natur stattfindet.

Wie aus einem durch ein Leck bekannten Entwurf des Fünften Assessment Report des IPCC hervorgeht, habe sich die Beweislage weiter verdichtet.

Allerdings ist das furchtbar schwierig; unser Klima ist ein hochkomplexes Gebilde, das nur schwer in Modelle gegossen werden kann. Man vergleiche nur mit dem ungleich trivialeren Wetter, bei dem die Vorhersage über wenige Tage inzwischen zwar recht gut stimmt, aber trotz des Einsatzes mächtiger Großrechner bei weitem nicht fehlerlos ist.

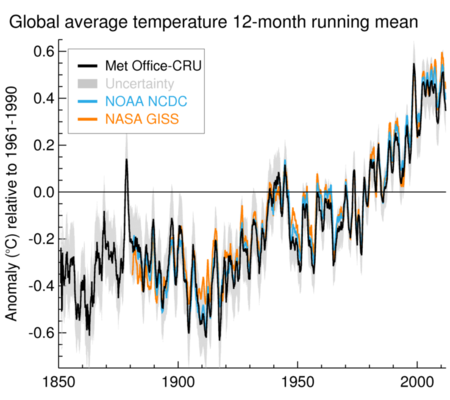

Jahrestemperaturdurchschnitt 1850 – 2010 (Quelle)

Wie man an dieser Grafik des meterologischen Dienstes des United Kingdom sieht, schwankten die Temperaturen der letzten 150 Jahre immer stark. Ein Trend ist zwar erkennbar, aber sogar aus einem einzelnen Jahrzehnt kann man wenig ablesen.

Wie man auch erkennen kann, war das letzte Jahrzehnt eher “konstant”, Kritiker des Klimawandels sehen in dieser Stagnation sogar einen Beweis dafür, dass keiner stattfindet.

Das ist sicherlich ein Problem für die diversen Klimamodelle, diese rätselhafte Konstanz, allerdings erscheint es auch zweifelhaft, nur so kurze Zeiträume zu betrachten. Für Interessierte sei hier z.B. auch auf “Hat sich die globale Erwärmung verlangsamt?” verwiesen.

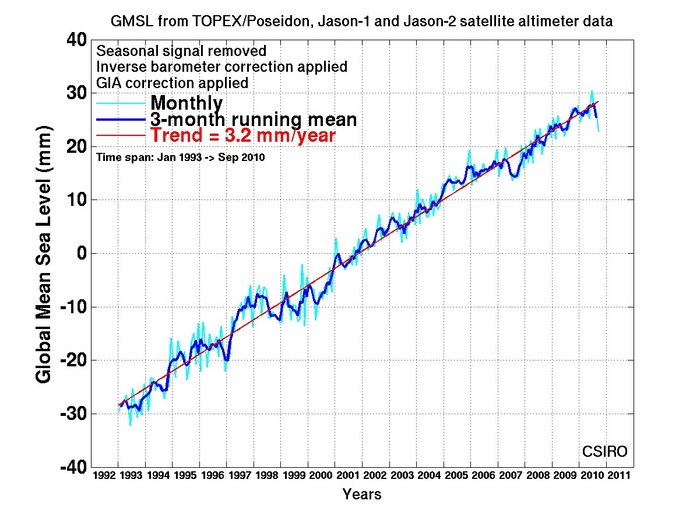

Blickt man auf den Meeresspiegel, so sieht man, dass zumindest der sich von “stagnierenden” Temperaturen nicht beeindrucken liess.

Meeresspiegel laut Satellitenmessungen (Quelle: CSIRO

Die Vorhersage der Entwicklung ist unglaublich schwierig; diverse wissenschaftliche Arbeiten haben Projektionen bis zum Jahr 2100 ausgearbeitet, die sich zumeist zwischen 50cm und 2m Anstieg des Meeresspiegels bewegen. Diese Voraussagen schwanken aufgrund der Vielzahl der Parameter logischerweise stark.

Die Crux an der Sache

Die Schwierigkeit liegt darin; wie geht man mit dieser Erkenntnis um? Welche Schritte setzt man? Welche kann man als Handlungsempfehlung ableiten?

Auch wenn es von manchen als Argument abgelehnt wird, konservative Systeme sind prinzipiell super, da man dort leichter Voraussagen treffen kann.

Volatile Systeme sind unangenehm, nicht vorhersagbar und laufen leicht aus dem Ruder. Man erinnere sich z.B. an die Tanaland-Experimente (Lesetipp!), bei denen Versuchspersonen ein Land in den Erfolg führen sollten. Durch diverse, an sich gute Maßnahmen und ihre Konsequenzen wurde es fast immer in den Ruin getrieben. Es gelang den meisten Versuchspersonen nicht, das komplexe System, an dem sie Änderungen vorgenommen hatten, unter Kontrolle zu halten.

Mehr Energie im System erhöht die Volatilität und die Heftigkeit von Extremereignissen steigt. Mehr Energie bedeutet, dass mehr Wasser verdampft und die Luft feuchter wird. Das ist jetzt natürlich eine Generalisierung, die für eine Region konkret genau überhaupt nichts bedeutet. Insgesamt blicken wir aber auf eine Dekade der Wetterextreme zurück.

Ob die aktuelle Flutkatastrophe vor wenigen Wochen durch die Globale Erwärmung verursacht bzw. verstärkt wurde, kann man natürlich so nicht sagen; man wird wohl nie ein einzelnes Wetterereignis klar auf den Klimawandel zurückführen können.

Man möchte natürlich gerne klar sagen: Ja, das war wegen des Klimawandels. Oder: Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Aber das geht beides nicht.

Eine Analogie vielleicht. Man nimmt ein Kartenspiel mit 52 Karten. Darin sind gleich viele schwarze und rote Karten. Wenn man daraus eine Karte zieht, hat man eine 50%ige Chance, Rot zu erhalten.

Nehmen wir an, man entfernt 2 schwarze Karten. Jetzt sind es 50 Karten, davon 26 Rote und 24 Schwarze. Zieht man jetzt wieder, so hat man eine 52%ige Chance, Rot zu ziehen. Man zieht zwar häufiger Rot, aber man wird nie sagen können, ob man gerade bei diesem Zug Rot gezogen hat, weil weniger schwarze Karten da sind.

Verschärft wird die Situation jetzt noch dadurch, dass man nicht weiß, wie viele Karten im Spiel sind. Man soll also erraten, wie hoch die Chance ist. Das Problem ist: Selbst wenn man 100 mal gezogen hat, wird man vielleicht noch nicht einmal vermuten, dass die Chance nicht exakt 50% ist. Von Vorhersagen ganz zu schweigen.

Die Modelle sind zur Zeit, speziell regional, noch zu ungenau, um Vorhersagen zu treffen. Und das ist unangenehmer als alles andere. Das Klima ändert sich wahrscheinlich – nur wie?

Einige Modelle sagen z.B. sogar voraus, dass es in Nord- und Osteuropa in Zukunft seltener Hochwasser geben wird. Ein von anderen Forschern bezweifeltes Ergebnis, aber es kann auch korrekt sein. Es wurden elf Modelle betrachtet, davon gehen sieben in diese Richtung. Reicht das?

Und das führt zur diabolischen Problematik: Soll man auf Basis dieser Modelle nun Handlungen setzen? Ist ein weiterer Ausbau des Hochwasserschutzes vielleicht gar nicht nötig?

Das ist natürlich bös gefragt, aber es zeigt vielleicht die Schwierigkeit der Thematik gut auf. Der Klimawandel ist ein großes, komplexes Geschehen.

Der Mensch war immer der Evolution unterworfen und man könnte auch das als evolutionäres Ereignis sehen, das von uns Anpassung verlangt. Selbst wenn wir jetzt radikal weltweit handeln würden (was völlig utopisch ist), werden unsere Aktionen den Effekt nur bremsen bzw. in Jahrzehnten Auswirkungen zeigen.

Auf der anderen Haben-Seite wird die Welt deswegen nicht untergehen. Wir und die restliche Fauna und Flora werden uns auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Die Landwirtschaft verändert sich, die Vegetation verändert sich, passt sich an, vielleicht besser und schneller als wir es tun.

Prognosen, die bis 2050 oder 2100 gehen, sind mit großer Vorsicht zu genießen. Wir wissen aus der Geschichte, wie oft wir daneben gelegen haben, sogar auf wesentlich kürzere Zeiträume.

Blickt man positiv in die Zukunft, dann werden wir bis dahin neue Technologien und die “Länder der Dritten Welt” werden eine ganz andere Infrastruktur als heute haben.

Die ökonomisch/politische Frage

Daraus entsteht eine Frage der Ökonomie und eine Frage an die Politik: Wie viel müssen wir ausgeben, um uns anzupassen – wie viel müssen wir ausgeben, um die Volatilität zu beschränken. Wie viel ist überhaupt machbar?

Betrachten wir es realistisch: Der CO2-Anstieg ist ein unaufhaltsamer Prozess. Auch wenn Deutschland seine Emissionen begrenzt, werden sie weltweit nicht sinken. China hat seine Emissionen seit 1990 etwa vervierfacht, Deutschland ist am Ausstoß insgesamt nur zu 2,4% beteiligt.

Daraus darf man natürlich nicht ableiten, dass man deswegen keine Maßnahmen setzen soll. Im Sinne: Weil der Nachbar schmutzig ist, muss ich mich auch nicht waschen. Aber man erkennt auch, dass Deutschland nur ein kleines Rad in diesem Prozess ist.

Man könnte auch beleuchten, was die Maßnahmen bringen. Oh, Deutschland hat seit dem gerne genutzten Stichpunkt 1990 seine Emissionen an Treibhausgasen stark reduziert. Man darf dabei leider nicht vergessen, dass ein Großteil davon auf die Abwicklung der DDR-Industrie zurückgeht.

Man muss realistisch bleiben in der Beurteilung der Auswirkungen. Wenn ich investiere, was erreiche ich damit? Wie viel erreiche ich damit? Jeder führt einen Haushalt und hat eine beschränkte Menge an Geld. Wofür gibt man sein Geld aus? Man priorisiert. Man muss priorisieren.

Interessant ist z.B. der Copenhagen Consensus, der immer wieder Maßnahmen gegen den Klimawandel nach hinten reiht, da andere Dinge für die Zukunft wichtiger scheinen. Auch wenn man vielleicht mit der Reihung im Detail nicht einverstanden ist, wird wohl jeder mit der den einzelnen Punkten zustimmen. Alles wichtige Themen.

Wir fühlen uns jedenfalls von der Problematik überfordert, die wir hier nur an Rändern angeschnitten haben. Selbst wenn man ein eher düsteres Szenario als korrekt annimmt, können wir die notwendigen Maßnahmen nicht abschätzen.

Gute Informationen zur Klima-Wissenschaft findet man z.B. im Deutschen Raum in der SciLogs KlimaLoungebei PrimaKlima auf den ScienceBlogs.